KPIという概念は、昨今かなり一般化してきました。しかし、KPIとその他の指標を混同していたり、使い方を正しく理解できていない人も多いのではないでしょうか?

この記事では、KPIの定義やその他の指標との違いのようなKPIの基本から、実際にKPIを設定する手順や注意点まで徹底的に解説します。

「KPIマネジメントやKPIの考え方を徹底的に学びたい」という場合は、私たちが提供する「KPIマネジメント研修」もぜひご検討ください。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

本ページの目次

- KPIとは?

- KPIとその他の指標の違い

- KPIマネジメントが注目されている背景

- KPIを設定するメリットとデメリット

- KPI設定の注意点

- KPI設定のための6つのステップ

- KPI設定のポイント

- KPIマネジメントを学ぶ方法

- KPIの効果的なマネジメントスキルを身につけるために

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

KPIとは?

まずは、KPIという言葉の定義とKPIマネジメントとは何かを簡単に解説します。

KPIの定義

KPIとは、”Key Performance Indicators”の略称で、”重要業績評価指標”のことです。

また、私たちは、KPIを「対象となる事業活動において、定めた目標の達成度合いや、その達成に向けた主要な活動の進捗状態をはかるための定量的な指標」であると定義しています。

もう少しわかりやすく言い換えると、「事業の目的達成に向けて、無駄なく行動するために集中する点を明確にし、その進捗を測るためのもの」です。

KPIは、単なる管理指標として使用されることもありますが、その指標が「目的に対して最も貢献する行動」を促すものでなければ設定する意味がありません。

事実、KPIは単なる管理指標として使われるケースも非常に多いのですが、その指標が「目的に対して最も貢献するアクション」を促すものでないと、設定する意味はありません。また、「とりあえず」や「なんとなく」で設定して、その数が多くなってしまったKPIによって、真に必要なアクションに充分な時間を割けない状況というのは本末転倒です。

〈関連コラム〉

KPIマネジメントとは?

KPIマネジメントとは、各種分析検討に基づきKPIを設定し、効率的に組織を運営する手法です。

KPIマネジメントでは、定期的にKPIの測定および実効性の検証・改善を行い、PDCAサイクルを回します。KPIを適切に設定することで、業務の目的の明確化や数字での進捗管理が可能になるため、目標を達成しやすくなります。

また、KPIマネジメントでは「何に注力するか」、言い換えると、「何をやるか」だけでなく「何をやらないか」という考え方が重要です。

〈関連コラム〉

KPIとその他の指標の違い

KPIと一口に言っても、実はいくつかの種類があり、混同されがちです。種類の違いを理解することが、KPIを理解する最初の一歩となります。

ここでは、KPIの3つのレベルとKPIと混同されやすいその他の指標との違いを解説します。

KPIの3つのレベル(KFI・KRI・KAI)

KPIには3つのレベルがあります。

1つ目のレベルはKFI(またはKGI)で、「何を活動の目的とするのか」という業績指標です。

2つ目のレベルはKRIで、「どういう状態になれば目的につながるか」という中間指標です。

3つ目のレベルはKAIで、「その状態を作るためにどんな活動が考えられるか」という活動指標です。

KPIの1つ目のレベル:KFI(またはKGI)

KFIとは、”Key Financial Indicator”の略称で、”重要財務指標”のことです。

売上や利益など、事業活動の大目的である「財務的な成果」を把握するための指標です。また、市場シェアなど、財務的な成果を間接的に表すことができる指標もKFIとなり得ます。

活動の最終目的が財務的な成果ではない場合は、KFIではなく「KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)」と呼びます。

〈関連コラム〉

KPIの2つ目のレベル:KRI

KRIとは、”Key Results Indicators”の略称で、”重要結果指標”のことです。

リピート率や提案成立件数など、最終的に財務指標へつながる「ターゲットのある理想的な状態」がどこまで成立しているかを把握するための指標です。

KR(Key Result)とは「あるべき状態」、つまり、事業目的を最も効率よく達成するための「トリガー」として機能する状態のことで、考え方としてはKFS(Key Factor for Success:重要成功要因)の概念に近いです。

〈関連コラム〉

KPIの3つ目のレベル:KAI

KAIとは、”Key Action Indicators”の略称で、”重要活動指標”のことです。

見込み客訪問数や広告出稿量など、KRIを高めるための活動をどれだけ実施したかを把握するための指標です。

KAIは、企業・担当者の意思によるコントロールが可能です。

KPIとOKR

OKRとは、”Objectives and Key Results”の略称で、”目標と主要な結果”のことです。

ひとつの目標に対して、複数の成果が対応するという構造が大きな特徴です。

目標の設定と管理を行う革新的な方法として、アメリカの数々の大企業で導入されたことで、世界中で広く知られるようになりました。

OKRは、KPIとは別の種類の「目標管理ツール」という立ち位置にあたります。KPIという目標管理ツールを使用する際に扱うKGIやKFSと異なり、OKRは別のツールであるため、混同しないよう気をつけてください。

また、OKRでは、チームを鼓舞するようなチャレンジングな目標を設定し、達成率も60〜70%で成功とみなします。一方で、KPIでは100%の目標達成を目指します。

〈関連コラム〉

KPIとMBO

MBOとは、”Management By Objectives”の略称で、”目標管理制度”のことです。

KPIの考え方とMBOの関係性や違いについては、よく質問が出ます。

「経営学の父」と呼ばれるピーター・ドラッガーが、1954年に著書の中でMBOを提唱し、現在でも広く企業に普及している組織マネジメントの方法論です。

我々の考えるKPIマネジメントとMBOのアプローチの特徴や相違をまとめると以下のようになります。

| MBO | KPIマネジメント | |

|---|---|---|

| 大目的 | 個人の能力開発 | 業績の向上 |

| 設定単位 | 各個人単位 | 業務単位 |

| 作成者 | 個人(および上長) | 組織 |

| 確認方法 | 期末に確認 | 随時確認 |

| 継続性 | 毎年更新 | 継続的に進化 |

MBOでは、各個人が目標を掲げることになり、大きな事業戦略を意識した個人の能力開発に焦点を当てます。そのため、業績向上のような企業としての重要な目標は切り分けて考える必要があり、KPIマネジメントとは全く異なる運用をするべきです。

KPIマネジメントが注目されている背景

なぜ今、KPIマネジメントが注目されているのでしょうか?

ここ数年で我々への相談件数も増加している実感があるKPIマネジメントですが、ここでは、KPIマネジメントが注目されている背景を解説します。

激化する競争環境

まず、KPIマネジメントが注目されている背景の1つ目は、激化する競争環境です。

ブランド数の増加や製品ライフサイクルの短縮など、21世紀に入ってから、ビジネスの競争環境はますます激化しています。

昨今は、自社独自の戦い方を組織的に展開する高度なプランニングと運用が求められる時代です。

そんな環境下で、マネジメント層が成果を管理せずに、現場のスタッフに丸投げしていたのでは勝ち目はありません。

組織の知恵を集結し、自社ならではの明確なKPIを設定し、組織全体でそこに注力していくことが求められています。

生産性向上の重要性

次に、KPIマネジメントが注目されている背景の2つ目は、生産性向上の重要性です。

現在、多くの業界が人材難に直面しています。優秀な人材を獲得することが難しい傾向は、今後ますます強まる可能性が高いです。

そんな中、企業が成長していくと、当然ながら一人当たりの労働負荷が増加します。そして、そのまま放置してしまえば、ブラック企業の烙印を押され、優秀な人材は離れていってしまうでしょう。

そうならないためには、一人ひとりの生産性を高めることが重要です。

KPIを正しく設定し、社員一人ひとりの業務を、業績に資する活動に集中させることの重要性がますます高まっています。

仕組み化の必要性

最後に、KPIマネジメントが注目されている背景の3つ目は、仕組み化の必要性です。

売り手市場の現在、すべての企業が欲しているような優秀な人材だけを採用することは困難です。モチベーションやスキルレベルを含めて、さまざまなタイプの人材を採用する必要があります。

そのため、社員の自律的な行動に委ねるのではなく、KPIという仕組みで、社員一人ひとりの行動をコントロールすることが求められています。

KPIを設定するメリットとデメリット

KPIを正しく設定するためには、KPIを設定するメリットとデメリットを理解しておく必要があります。

ここでは、KPIのメリットとデメリットをご紹介します。

KPIのメリット

KPIの一番のメリットは、KPIの設定によって目標が明確になることです。

目標が明確でないと、社員は何をどのようにがんばればいいのかがわからず、会社の業績が上がらないだけでなく、社員のモチベーションも低下してしまいます。

たとえば営業部門で、「リストを100件以上用意する」「アポイント率を10%以上にする」など、明確な目標が設定されていると、社員もとるべき行動をイメージしやすくなります。

また、定量的な数字で設定されたKPIにより計画の成否や達成具合が明確になるため、効率よくPDCAサイクルを回すことが可能になります。

KPIのデメリット

KPIを設定するメリットは非常に大きいですが、デメリットもあります。

それは、KPIを設定することで、社員が目標を意識しすぎてしまったり、プレッシャーに感じてしまうことです。

また、上から一方的にKPIを押し付けてしまうと、社員が考えることをやめてしまいます。

そうならないように、ただ単にKPIの数字を提示するだけではなく、どのようなストーリーでKPIがつながっていて、どういった結果が期待できるのかを、各社員としっかりと共有することが大切です。

KPI設定の注意点

ここでは、KPIを設定する上での注意点を3つ紹介します。

最終的な結果「KFI」のみ設定して満足しない

KFIは、あくまでも活動の「最終的な結果」を示すための指標です。

多くの企業では、KFIまたはKGIのみを設定しています。しかし、この指標だけでは、そこに至るまでの過程がおざなりになってしまい、「重要な活動に集中させる」というKPI設定の意義にそぐわなくなってしまいます。

また、KFIは、あくまでも活動の「最終的な結果」を示すための指標です。そのため、KFIのみ設定していると、各施策の検証ができずに施策ばかりが増えていってしまいます。

実効性のあるKPIマネジメントを行うには、KRIやKAIと組み合わせて運用する必要があります。

KRIをKFIからそのまま分解しない

KRIは、KFIからそのまま分解されるものではなく、KFIと行動の両方を加味しながら慎重に決める必要があります。

KRIがあることで、どのようにターゲットが動き、目標達成につながるのか、その「ストーリー」を明確に描けなければKPIマネジメントは機能しません。

また、KRIにつながるコントロール可能なアクションが想定できることも重要です。

KAIを設定するべきかは柔軟に選択する

場合によっては、各個人の行動にあえて自由度を持たせ、KAIを設定しない方がいい場合もあります。

たとえば、コンサルティング会社のコンサルタントのように、一人ひとりの個性が強く、それぞれの得意な方法で仕事を受注した方が成果があがりやすい場合です。

これは、あくまでも各個人の能力が高く、それぞれの自主性に任せられる場合であり、仕事の質が下がってきた場合にはKAIを設定する必要があります。

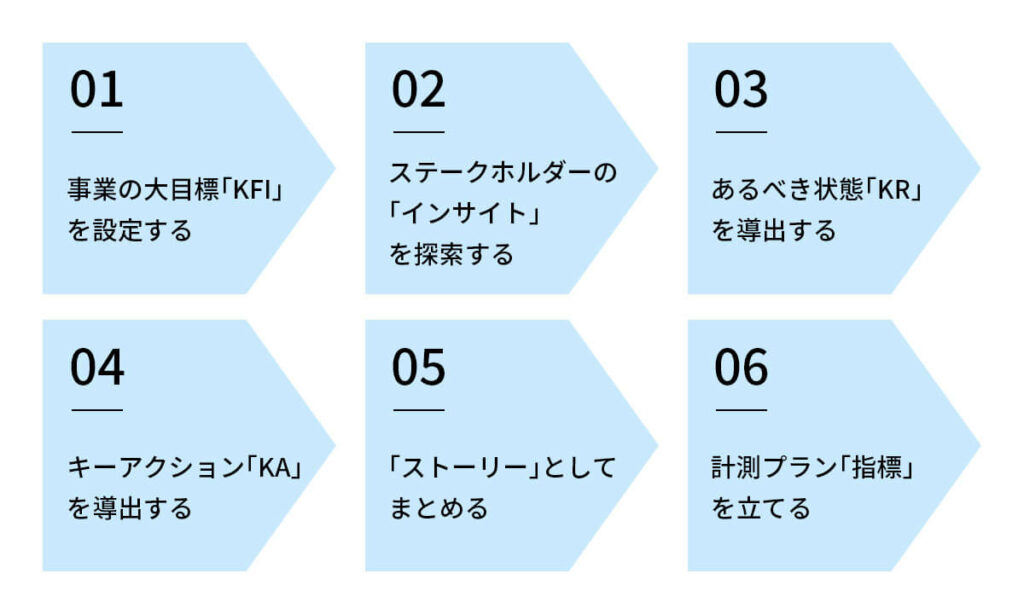

KPI設定のための6つのステップ

ここでは、具体的な活動が業績指標へとつながっていく「筋のいいストーリー」をつくり、実効性のあるKPIを設定するのための6つのステップを解説します。

KPIの設定方法についてより詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。

〈関連コラム〉

1. 事業の大目標「KFI」を設定する

まずは、事業活動の大目的である「財務的な成果」を把握するための指標としてKFIを設定します。

活動の大目的が財務的な成果でない場合は、KGIを設定します。

2. ステークホルダーの「インサイト」を探索する

次に、対象事業に関わるステークホルダーの「インサイト」を探索します。

インサイトとは、自分自身もいまだに気がついていない隠れたニーズのことです。建前ではなく本音の部分で、刺激によって出現する人間的な感情です。

インサイトを探索したら、「阻害要因」や「促進要因」の仮説を抽出してまとめます。

阻害要因とは、人が思うように動いてくれない根源的な理由で、促進要因とは、反対に、人が思うように動いてくれる根源的な理由です。インサイト探索では、特に「阻害要因」の探索が重要です。

3. あるべき状態「KR」を導出する

インサイトを整理することで、問題の本質や根源的な課題が見えてきます。そして、それを解決する「あるべき状態(KR:Key Result)」を導出します。KRの候補は複数存在する場合もあります。

また、短期的KRと中長期的KRがあるため、それらは混同せず、事業目的に基づき使い分けます。

KRとして「成果としての状態」を定義しないように注意します。

4. キーアクション「KA」を導出する

インサイトをしっかりと踏まえた上で、KR(あるべき状態)を実現するための「キーアクション(KA:Key Action)」を導出します。

KRと比べるとKAは発想が広げやすいので、まずはKA候補を複数導出し、その中から筋のいいKAを選びます。

5. 「ストーリー」としてまとめる

KFIとKR、KAを、期待できる波及効果や新たに見えてきた阻害要因でつなぎ、ストーリーとしてまとめます。

作り上げたストーリーにも、脆弱な部分があったり、ストーリーが機能しなかったりする場合もあります。一度作ったストーリーでも、問題があればその都度、必要に応じて修正をします。

6. 計測プラン「指標」を立てる

最後に、KR(あるべき状態)とKA(キーアクション)に、測定可能なKRIやKAIなどの指標を設定し、測定手法を決定します。

ストーリーがしっかりと組まれていれば、スムーズにこの指標化を行うことが可能です。

KPI設定のポイント

ここでは、KPIを設定する際に重要な5つのポイントを解説します。

KPIはストーリーから考える

本記事で紹介した3つのKPIであるKFIとKRI、KAIを戦略的に機能する形でつなぐためには「筋のいいストーリー」を作る必要があります。

このときに、誰もが入手できる情報とフレームワークを使って資料にまとめるのでは意味がありません。時間をかけて深く考え、ストーリーと戦略を作り上げましょう。

代替指標の検討

KPIを直接的に測定できればそれが一番です。しかし、その測定に莫大なコストがかかり、現実的ではない場合もあります。

そのときに、KPIマネジメントを断念するのではなく、「代替指標」や「代替手法」を検討しましょう。

具体的には、KRIの「状態」の測定が難しい場合は「事後アクション」を測定する、顧客への直接的・網羅的なアンケート調査が難しい場合は会話の中で「ショートヒアリング」を行う、などが考えられます。

KPIの検証

KPIは設定しておわりではなく、動的に管理し、検証することが重要です。

ストーリー上でKRIとKFIの間に設定した「波及効果」が実際に生じているか、KRIスコアの向上がKFIにつながっているか、などを定期的に検証するようにしましょう。

他社の事例から学ぶ

KPIを決定するには、企業独自のストーリーを考える必要があります。

しかし、何も参考にしないでストーリーを設定するのは困難です。

まずは、インターネットや書籍などで、他社のKPIマネジメントの事例を学びましょう。

〈関連コラム〉

KPIツールの活用

KPIでは、明確な数値として達成すべき目標が示されます。そのため、多くの企業では、Excelなどを使ってKPIを管理してきました。

しかし現在では、以下のようなKPI管理に便利なさまざまなツールが開発されています。

・MIERU

・かんたんKPI

・Mμgen

これらを利用することで、KPIマネジメントを効率的に行うことが可能になります。

〈関連コラム〉

KPIマネジメントを学ぶ方法

KPIマネジメントやKPIの設定方法について学びたい場合、まずはKPI関連の書籍を読むことをおすすめします。

以下の代表的な書籍の中から好きなものを一冊選んで読んでみましょう。

・『人と組織を効果的に動かす KPIマネジメント』(楠本和矢 著)

・『2時間でわかる【図解】KPIマネジメント入門 ―――目標達成に直結するKPI実践書。』(堀内智彦 著)

・『最高の結果を出すKPIマネジメント』(中尾隆一郎 著)

本記事の中で紹介した、具体的な活動がKPIとつながる「筋のいいストーリー」を作る方法に興味がある場合は、弊社代表の著書『人と組織を効果的に動かす KPIマネジメント』を参考にしてください。

〈関連コラム〉

また、本記事や書籍を参考にKPIを設定してみたものの「本当にこのKPIでいいかわからない」という方は、「KPIマネジメント研修」への参加をご検討ください。

弊社のKPI研修では、「インサイトに基づいたKPI設定スキル」や「失敗パターンから学ぶKPI設定スキル」、「KPIを測定するスキル」などを身につけることができます。

KPIの効果的なマネジメントスキルを身につけるために

本記事では「そもそもKPIって何?」という初心者の方に向けて、KPIの定義やその他の指標との違い、設定方法などを詳しくに解説しました。

KPIは設定しておわりではありません。その後の測定が非常に重要です。

また、そもそものKPIの設定が誤っていると、事業自体へ悪影響を及ぼします。

KPIマネジメントのスキルに関しては、本記事で紹介したとおり多くの書籍や記事が出されています。しかし、やはり実際に考えて、KPIを立ててみてこそ身につくスキルだと私たちは考えています。

本記事でもその一部をご紹介しましたが、私たちが提供している「KPIマネジメント研修」のプログラムでは、組織の何に集中し、何をやらないかを明確にすることで、「実際に組織を動かし、効果を生む」、このことを確実に実現することを目指します。決して「単にKPIを立てること」が目的ではありません。

- KPIマネジメントに関する基本的な考え方を学ぶ

- 他企業の事例より「インサイト」に基づいたKPI設定法についての勘所をつかむ

- 学んだ技法を活かして実際にKPIを作成し、再現可能なKPI策定スキルを身につける

KPIを策定する立場にある皆様に、こういったプログラムをご用意しています。博報堂コンサルの経験に基づいた方法論を使って、是非一緒に、KPIの設定について考えていきましょう。